CO2-Abgabe: 6 wichtige Fragen, die Sie sich jetzt als Vermieter stellen sollten

News zur CO₂-Abgabe 2024:

Ab dem 1.1.2024 soll der CO₂-Preis fürs Heizen mit Erdgas und Öl auf 45 € pro Tonne steigen.

Geplant waren eigentlich nur 35 € pro Tonne.

Das betrifft vor allem die Endverbraucher. Heizen wird für alle teurer.

Auch Auswirkungen auf Forst- und Landwirtschaft werden erwartet.

Seit 2023 hat die Bundesregierung Vermieter an der CO₂-Abgabe beteiligt. Dabei gilt für Wohngebäude ein CO₂-Stufenmodell: Wichtig zu wissen ist dabei, dass die Höhe der CO₂-Steuer für Vermieterinnen vom energetischen Zustand der Immobilie abhängig ist. In diesem Artikel erfahren Sie, was sich geändert hat und welche Kosten auf Immobilienbesitzer zukommen können.

Inhaltsverzeichnis

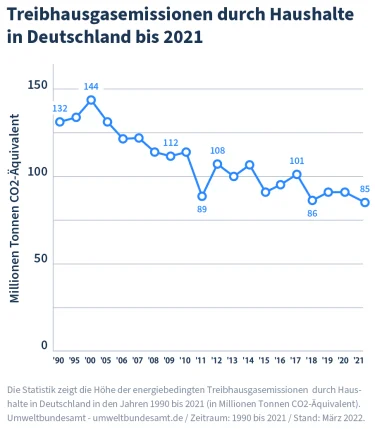

Wie hoch ist die CO2-Belastung durch Privathaushalte?

Nicht nur im Bereich Energiewirtschaft und Verkehr gibt es eine hohe Belastung durch CO2-Emissionen. Auch private Haushalte sind durch die Nutzung fossiler Brennstoffe für einen großen Anteil des Kohlendioxid-Ausstoßes verantwortlich. Die folgende Übersicht zeigt die Treibhausgasemissionen durch Haushalte in Deutschland bis 2021:

Die vorliegenden Daten zeigen, dass die CO₂-Emissionen von privaten Haushalten seit mehr als zwei Jahrzehnten rückläufig sind. Trotzdem befindet sich der Gebäudesektor mit 85 Mio. Tonnen CO₂-Ausstoß im Jahr 2021 unter den top fünf der größten CO₂-Verursacher in Deutschland.

Wer zahlt die CO₂-Steuer - Mieter oder Vermieter?

Der Koalitionsvertrag der Ampelregierung sieht mehr Klimaschutz im Wärmesektor und eine gerechtere Aufteilung der Kosten zwischen Mieter und Vermieter vor. Mieterinnen sollen nicht mehr alleine durch schlecht gedämmte Immobilien und Heizungen mit hohen Energiekosten belastet werden, da sie auf die Ausstattung der Wohngebäude keinen Einfluss haben. Sie haben keine Möglichkeit, durch energiesparendes Verhalten effizient gegenzusteuern. Auf der anderen Seite sollen Vermieterinnen, die in eine thermische Sanierung investieren, profitieren und einen geringeren Anteil der CO₂-Abgabe zahlen. Wer sich für eine energieeffiziente Sanierung entscheidet, erhält BEG Förderung und zinsgünstige Kredite über das BAFA, die Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Wie hoch die CO₂-Abgabe für Vermieter ausfällt, ergibt sich aus den CO₂-Emissionen des zu vermieteten Wohngebäudes. Für Wohnungen mit einer schlechten Energiebilanz, bei denen der CO₂-Ausstoß über 52 Kg pro Quadratmeter liegt, muss die Vermieterin zum Beispiel 90 Prozent der Abgabe tragen. Bei einem sehr effizienten und energiesparenden Wohngebäude, bei dem der Ausstoß geringer als 12 kg pro Quadratmeter beträgt, zahlt der Mieter die CO₂-Abgabe weiterhin alleine.

Folgendes Stufenmodell hat die Ampelkoalition beschlossen:

Emissionsverbrauch Immobilie | Mieter | Vermieter |

|---|---|---|

< 12 kg/CO2/m2/a 12-17 kg/CO2/m2/a 17-22 kg/CO2/m2/a 22-27 kg/CO2/m2/a 27-32 kg/CO2/m2/a 32-37 kg/CO2/m2/a 37-42 kg/CO2/m2/a 42-47 kg/CO2/m2/a 47-52 kg/CO2/m2/a >52 kg/CO2/m2/a | 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % | 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % |

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Das Stufenmodell ist bis Ende 2025 in Planung, sieht eine Kostenbeteiligung der Vermieter zwischen 10 und 90 Prozent vor. Die Vorgaben gelten auch für Gebäude mit gemischter Nutzung sowie Wohn- und Pflegeheime, sofern sie mit Gas oder Öl beheizt werden. Für Gewerbeimmobilien ist eine hälftige Aufteilung der CO₂-Abgabe vorgesehen.

Gut zu wissen:

Die Mieterhöhung nach Modernisierung darf die ortsübliche Vergleichsmiete übersteigen. Außerdem sind Vermieter bei energetischen Sanierungsarbeiten drei Monate vor Mietminderungen, wie sie üblicherweise bei Bauarbeiten möglich sind, geschützt (§ 536 Abs. 1a BGB).

CO2-Abgabe Vermieter: Wie hoch ist die Abgabe?

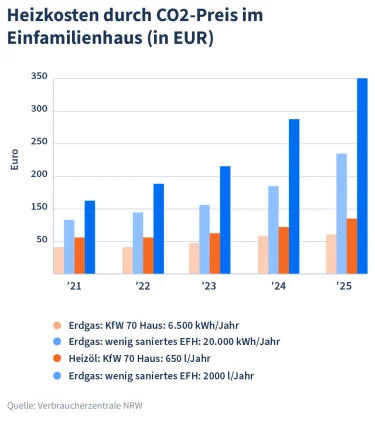

Wer mit Gas oder Öl heizt, zahlt seit Anfang 2021 die CO₂-Abgabe. Der Gesetzgeber hat ab einer Tonne CO₂ eine Abgabe von 25 Euro vorgesehen. Dieser Preis steigt schrittweise auf bis zu 55 Euro im Jahr 2025 an. Danach ist ab 2026 eine Spanne zwischen 55 und 65 Euro geplant, wobei ab diesem Zeitpunkt CO₂-Zertifikate ersteigert werden können und der Preis sich durch Angebot und Nachfrage regeln soll. Auf Basis dieser Werte errechnet sich die CO₂-Steuer. Die Verbraucherzentrale hat die Kosten für ein durchschnittliches Einfamilienhaus und die Preisentwicklung bei Erdgas und Heizöl bis 2025 betrachtet:

Einem Rechner der Verbraucherzentrale zufolge ergeben sich folgende Mehrkosten pro Jahr für eine Wohneinheit mit 100 Quadratmetern:

Jahr | Energieträger Öl | Energieträger Gas |

|---|---|---|

2021 2022 2023 2024 2025 | 118,79 Euro 142,44 Euro 166,18 Euro 213,66 Euro 261,15 Euro | 81,15 Euro 97,50 Euro 113,61 Euro 146,07 Euro 178,53 Euro |

Typisch für ein Einfamilienhaus ist laut Verbraucherzentrale ein Verbrauch von etwa 20.000 Kilowattstunden jährlich für eine Gasheizung. Bei einer Ölheizung würde sich auf dieser Grundlage ein Verbrauch von 2.000 Litern ergeben. Folgende Mehrkosten sind zu erwarten:

Jahr | Energieträger Öl | Energieträger Gas |

|---|---|---|

2021 2022 2023 2024 2025 | 158,27 Euro 189,92 Euro 221,58 Euro 284,89 Euro 348,19 Euro | 108,20 Euro 130,00 Euro 151,48 Euro 194,76 Euro 238,04 Euro |

Die Tabellen zeigen, dass die Abgabe vor allem bei einer Ölheizung hoch ist. Hier lohnt sich die Investition in eine klimafreundliche Heizung, die zusätzlich im Rahmen der BEG-Förderung bezuschusst wird.

CO2-Abgabe Vermieter: Ab wann ist die Abgabe in Deutschland zu zahlen?

Aktuell zahlen Mieter die komplette CO₂-Steuer. Vorgesehen ist die Aufteilung zwischen Mieter und Vermieter seit dem 1. Januar 2023. Vermieter sollen laut Bundeswirtschaftsministerium vom Energieversorger alle erforderlichen Angaben erhalten, um die Anteile für Vermieterinnen und Mieterinnen zu berechnen. Wie hoch der CO₂-Ausstoß der Immobilie ist, ergibt sich aus dem Verbrauchsausweis.

Ist die CO₂-Steuer zweckgebunden?

Auch wenn die Begriffe synonym verwendet werden, handelt es sich bei der CO₂-Steuer nicht um eine Steuer, sondern um eine Abgabe. Es geht nicht darum, eine zusätzliche Einnahmequelle für den Staat zu generieren, sondern die Abgaben in Klimaschutzmaßnahmen zu investieren. Darüber hinaus wird die CO₂-Abgabe auch zur Entlastung der Bürger, wie etwa durch die Streichung der EEG-Umlage beim Strom, verwendet.

Welche Energieeffizienzklasse sollte ein Haus haben?

Gerade wenn Sie eine Bestandsimmobilie kaufen, spielt die Energieeffizienzklasse vor allem in Zeiten steigender Energiepreise eine wichtige Rolle. Der Staat gewährt beim Kauf und der Sanierung von Immobilien verschiedene Förderungen, sodass Sie auch nach dem Erwerb in energieeffiziente Maßnahmen investieren können.

Häuser der Energieeffizienzklasse A und B haben sehr geringe Energiewerte, dabei handelt es sich im Passivhäuser oder Häuser nach dem KfW 40 Standard und KfW 60 Gebäude. Auch die Energieeffizienzklassen C und D zeichnen sich durch einen sehr geringen Energieverbrauch aus. Modernisierte Altbauten finden sich in der Regel in der Energieeffizienzklasse F mit einem Verbrauch von 150 bis 200 kWh, während Immobilien mit einer teilweisen Sanierung in der Klasse G und einem Verbrauch bis zu 300 kWh pro Quadratmeter eingeordnet werden. Grundsätzlich gibt die Energieeffizienzklasse nur einen groben Einblick in die Energiebilanz einer Immobilie. Wenn Sie einen Kauf planen, um die Immobilie zu vermieten, sollten Sie am besten einen Blick in die Abrechnungen der letzten Jahre werfen.

Welche Rolle spielt die Energieeffizienzklasse der Immobilie bei der Kaufentscheidung von Immobilieninteressenten?

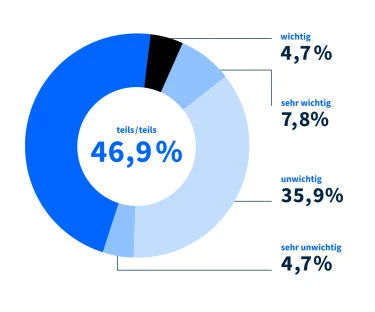

Die Energieeffizienz der Immobilie spielt bei der Kaufentscheidung von Immobilieninteressenten in der Wahrnehmung der meisten Befragten eine teils/teils Rolle (46,9 %). Während einige Befragte (insgesamt 12,5 %) die Energieeffizienz als sehr wichtig oder wichtig erachten, ist sie für eine signifikante Anzahl von Befragten (40,6 %) als unwichtig oder sogar sehr unwichtig anzusehen. Quelle: Homeday-Maklerumfrage 2023

Gut zu wissen:

Sie planen einen Immobilienkauf? Dann finden Sie jetzt in nur 3 Minuten kostenlos und unverbindlich heraus, welche Finanzierungsoptionen Sie haben:

CO2-Abgabe - FAQ

Was kostet mich die CO2-Steuer?

Die Kosten der CO2-Abgabe sind von den CO2-Emissionen der Immobilie abhängig. Als Vermieterin zahlen Sie zwischen 0 Prozent der Abgabe bei emissionsarmen Gebäuden bis zu 90 Prozent der Kosten bei emissionsreichen Immobilien.

Wie wird die CO2-Abgabe abgerechnet?

Immobilienbesitzer werden weder angeschrieben noch müssen sie etwas melden. Alle erforderlichen Informationen werden durch die Brennstoff Rechnung an die Vermieter zugestellt. Das heißt die neue Verteilung der CO2-Abgabe erfolgt wie bei den Mietern mittels jährlicher Heizkostenabrechnung.

Wie teuer wird Erdgas mit der CO2-Steuer?

Die Zusatzkosten für eine Gasheizung steigen seit 2021 jährlich an. Grund sind die steigenden Abgabekosten für CO2-Emissionen. Bei einem Verbrauch von 20.000 kWh jährlich müssen Sie mit einer CO2-Steuer 2023 von 144 Euro rechnen.

Wer zahlt die CO2-Abgabe - Mieter oder Vermieter?

Wer die Abgabe zahlt, ergibt sich aus dem energetischen Zustand der Immobilie. Für top gedämmte und emissionsarme Gebäude zahlt der Mieter die CO2-Abgabe. Bei weniger energieeffizienten Gebäuden teilen sich Mieterin und Vermieterin die CO2-Steuer, wobei die Kosten für den Vermieter bei geringerer Energieeffizienz steigen und bei bis zu 90 Prozent für Immobilien mit einem jährlichen CO2-Ausstoß von mehr als 52 kg pro Quadratmeter liegen können.

Wie hoch ist die CO2-Abgabe?

Die CO2-Abgabe wurde zum 1.1.2021 mit einem Preis von 25 Euro pro Tonne eingeführt. Bis zum Jahr steigt die Abgabe auf 55 Euro pro Tonne. Daraus leiten sich die Mehrkosten für Vermieter und Mieter ab. Die konkrete Höhe ergibt sich aus der CO2-Emission der Immobilie und dem jeweiligen Brennstoff.

Lesen Sie jetzt:

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass unsere Ratgeber-Antworten, -Artikel und Musterdokumente keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung darstellen oder ersetzen können. Für Klärung Ihrer rechtlichen bzw. finanziellen Angelegenheiten bitten wir Sie, entsprechende Experten (z. B. Rechtsanwälte, Steuerberater bzw. Finanzberater) hinzuzuziehen. Trotz großer Sorgfalt und gewissenhafter Recherche können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Wir freuen uns und sind dankbar über entsprechende Hinweise, welche wir versuchen, zeitnah umzusetzen.